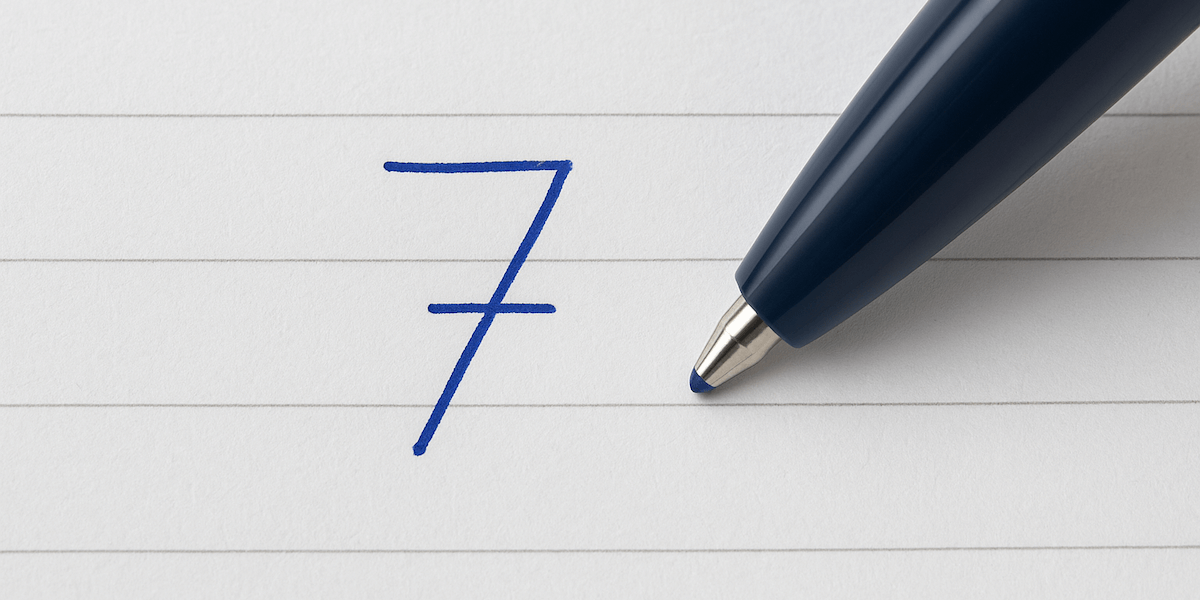

数字の「7」は、私たちが日常的に使う数字のひとつですが、その書き方には意外なほどバリエーションがあることをご存じでしょうか?

日本では、シンプルな2ストロークの「7」が一般的ですが、海外では中央に斜線を加えたスタイルが使われていることも多く、文化や教育の違いによって書き方に差が生じています。

また、「7」が他の数字や文字と混同されることで、トラブルが発生するケースも少なくありません。

たとえば、海外の「7」は「T」や「Z」に見えたり、日本の「7」が「1」と間違えられることも。

この記事では、日本と海外の「7」の書き方の違いや、それぞれの背景にある文化的な要因、実際に起きやすい誤解の事例、場面ごとの正しい使い分け方などを詳しく解説します。

正確で誤解のない数字の「7」を身につけるためのヒントを、ぜひチェックしてください。

数字の「7」の基本的な書き方とそのバリエーション

数字の「7」は、日常生活で頻繁に使われる数字のひとつですが、その書き方には地域や個人差があることをご存じでしょうか?

特に、教育現場やビジネス書類、国際的な場面などでは、相手に誤解を与えないように正しく書くことが求められます。

ここでは、日本で一般的な7の書き方と、海外で見られるスタイルの違いについて紹介します。

日本で一般的な7の書き方とは?

日本では、数字の「7」は「横線(上部)→右下に下げる斜線(縦線)」という、シンプルな2ストロークで書くのが主流です。

手書き文字の中では読みやすく、算用数字として最もベーシックな形とされており、小学校などの教育現場でもこの形が基本として教えられています。

また、日常のメモやテストの記入など、スピーディーに数字を書く必要がある場面でも、無駄のない2ストロークは非常に実用的です。

書道や硬筆の教材にもこの形が登場することが多く、形の安定感や視認性の高さが理由とされています。

海外の7の書き方:斜線や縦棒の違い

ヨーロッパ諸国や一部のアメリカでは、7の横線に加えて中央に「斜線(横棒)」を加えるスタイルも一般的です。

これは「1」や「7」の形が似てしまうことによる混同を防ぐための工夫で、特に筆記体やメモ書きでは頻繁に見られます。

この斜線付きスタイルは、特にドイツやフランスなどで顕著に見られ、金融機関や公的機関でも採用されていることがあります。

数字を視認性の高い形で残す文化が根づいており、個人メモからビジネス文書まで幅広く活用されています。

「ヌ」と7の書き方の混同に注意

日本語のカタカナ「ヌ」と数字の「7」は、似たような形をしているため、小学生や外国人学習者の間で混乱が起こりがちです。

特に、手書き文字では両者の線の角度やバランスの違いが曖昧になることがあり、誤って読み取られることも少なくありません。

数字の「7」は、書き順と角度を意識することで明確に区別できます。

具体的には、「7」は上から横に線を引き、その後右下へ斜めに降りる動作を行います。

一方「ヌ」は曲線を含む構造のため、丸みと交差の位置が異なる点に注目すれば識別しやすくなります。

なぜ書き方が異なるのか?背景と文化的な理由

数字の書き方は単なる習慣ではなく、それぞれの国や地域に根差した文化的背景や教育の違いから生まれています。

書き方の違いには、筆記具の使用方法や教育制度のカリキュラム、歴史的な文字体系の発展が密接に関係しており、それぞれの国の価値観や生活習慣が反映されているとも言えます。

日本と海外では教育方法や文字体系が異なるため、数字の書き方にも明確な違いが表れます。

例えば、日本では視認性と整った形を重視し、一定の筆順が推奨されるのに対し、海外では実用性や速記性を重視した独自のスタイルが一般的です。

こうした違いを知ることで、相手の文化に配慮した適切な書き方を選ぶことができ、コミュニケーションの精度向上にもつながります。

日本の教育や書道が与える影響

日本では、書写教育や硬筆、習字などを通して「整った数字を書く」ことが重視されます。

特に初等教育では、算数や国語の授業で数字の書き方を丁寧に教える時間が設けられ、数字を書く際にも「美しく整った形」が求められます。

文字と同様に、数字にも筆順や線の角度、長さのバランスなど細かな指導が入り、視認性の高さと整然とした見た目が重要視されます。

また、書道文化の影響も大きく、文字を書く行為に美的価値があるとされる日本では、数字においても「書くこと=見せること」の意識が根づいています。

そのため、たとえ算用数字であっても、美しく書かれているかどうかを気にする人が多く、ビジネス書類や手紙でも「丁寧さ」や「読みやすさ」が評価される傾向があります。

海外(ヨーロッパ・アメリカ・ドイツなど)の文化との比較

欧米では実用性や可読性を重視した数字の書き方が根付いており、「1と7の違いをはっきりさせる」ために斜線付きの「7」を採用する文化が広まっています。

ドイツでは特にこのスタイルが一般的で、金融や教育現場、技術系の手書き資料などで標準的に使われています。

この書き方は、数字を素早く書く必要がある場面や、視認性が重要な設計図やメモなどで特に有効です。

さらに、手書きの書類や注文票などでは、数字を確実に判別できることが重視され、斜線付きの「7」は混同を避ける手段として定着しています。

数字の「7」の書き方によるトラブルや混乱の実例

書き方の違いがトラブルに発展することもあります。

特に国際的なやり取りや、公的書類では要注意です。たとえば、異なる文化圏における数字の表記ルールを理解していない場合、意図しない誤解を招く可能性があります。

手書きで提出する文書や申込書、契約書類では、相手が数字を正確に読み取れないことで処理の遅延や手戻りが発生することもあります。

こうした問題はビジネスの現場だけでなく、旅行や留学、国際交流の際にも起こり得るため、数字の書き方に対する認識を深めておくことは非常に重要です。

また、数字に限らず、手書き文字そのものに対する認識や期待値も国によって異なることを意識しながら、必要に応じて相手の文化に配慮した書き方を取り入れる姿勢が求められます。

国内外でよくある混乱や誤解の場面

例えば、海外の人が斜線付きの「7」を書いた場合、日本人は「T」や「不完全なZ」と誤認するケースがあります。

特に手書きの場面では、斜線が強調されたり装飾的になることで、英単語や記号と混同されやすくなります。

逆に、日本人の「7」が、海外では「1」に見間違われることもあります。

特に縦線をやや直線的に書いた場合、欧米の文化では「1」と認識されやすく、数字の正確な理解が妨げられる恐れがあります。

このような誤認は、数字の意味そのものを取り違える危険性があるため、金額、日付、数量などを扱う際には注意が必要です。

会議資料や契約書などでこの種のミスが起これば、信頼性や業務効率にも悪影響を与える可能性があります。

書類や英語表記での問題点と注意点

履歴書、申請書、請求書などの正式な文書では、相手国のスタイルに合わせることで誤解を防ぐことができます。

たとえば、ヨーロッパの相手に対しては斜線付きの「7」を使うことで数字の判読ミスを防ぎ、日本国内向けの文書ではスタンダードな形を用いるなど、使い分ける配慮が求められます。

数字の書き方ひとつで、内容の信頼性やプロフェッショナリズムに影響を与えることもあるため、相手の文化背景を理解して対応することが重要です。

また、英語表記では数字とアルファベットが混在することが多いため、誤解を防ぐために、手書き文字には明確な区別が必要です。

数字が見づらい、または誤って読まれやすいと判断される場合、その文書全体の信頼性が損なわれることにもつながりかねません。

「7」と「8」の書き方による区別と誤認の背景

数字の「7」と「8」は、特に素早く書いたときに形が似てしまい、読み間違いが起きることがあります。

例えば、「8」を上下2つの円として書く際に、上部の円を小さく、下部の円を大きく書いた場合、その形が崩れて「7」に見えることがあります。

また、筆記速度が早くなると、曲線が潰れたり省略されたりすることで、2つの数字の境界が曖昧になります。

これにより、テストの採点ミスや計算間違いなど、実務的な支障をきたすケースも少なくありません。

しっかりと角度や曲線の有無で区別することが大切であり、特に学習初期の段階やビジネスの現場では、数字の形を意識して丁寧に書く習慣を身につけることが重要です。

正しい「7」の書き方を理解し、場面ごとに使い分けるコツ

相手や状況に合わせて、数字の「7」の書き方を使い分けられるようになると、より円滑なコミュニケーションにつながります。

例えば、ビジネスの現場では、相手国の慣習や文化に配慮した数字の書き方を選ぶことが、相手への敬意や信頼感の表れになります。

また、教育現場では子どもたちに対して、世界にはさまざまな書き方があることを伝えることで、多様性への理解を深めるきっかけにもなります。

さらに、デザインや広告などの分野においては、視認性や印象に配慮した「7」のデザインを選ぶことが、視覚的な伝達力を高める要素ともなります。

状況に応じた柔軟な対応力を持つことで、数字一つであっても、相手との信頼関係を築く有効な手段となるのです。

学校やビジネスで使いたい一般的な書き方

公文書やテスト、ビジネス文書では、斜線なしのシンプルな「7」が最適です。

読み手にストレスを与えず、明瞭に伝わります。

また、公式な文書では読み間違いを防ぐことが最優先とされており、余計な装飾や独自のスタイルは避けるのが一般的です。

数字が多く記載される帳票類や資料においては、統一された書き方が視認性を高め、誤読やミスを未然に防ぎます。

特に、複数人で情報を共有する会議資料や報告書では、誰が見ても同じように読み取れる「スタンダードな7」の使用が求められます。

数字の形に一貫性を持たせることで、情報の信頼性も自然と高まるのです。

海外の場面や英語書類でおすすめの7の書き方

英語圏やヨーロッパ諸国で手書きする場合は、斜線付きの「7」を使用するのが望ましい場面もあります。

これは、「1」との誤認を防ぎ、数字の視認性を高めるための工夫とされています。

特に、口座番号や注文番号、電話番号など、数字が連続する場面ではその効果が顕著です。

また、斜線付きの「7」は欧州の学校教育でも一般的に教えられており、公文書やメモでも自然に使われています。

特にフランスやドイツではこのスタイルがスタンダードとなっており、読み手が混乱しないようにするためにも、現地での慣習に従うことが推奨されます。

国際会議や多国籍チームでのやり取りでも、視覚的なトラブルを防ぐ意味で、斜線入りの「7」が有効です。

日本だけで通じる書き方・世界で通じる書き方の違い

日本では問題なく通じる書き方も、国際的には誤解の元になることがあります。

たとえば、日本では斜線のないシンプルな「7」が一般的ですが、海外ではこれが「1」や他の記号と間違われるケースがあります。

特に英語や他言語が共通語となる場面では、見た目の違いや書き方のスタンダードが異なるため、相手の文化や常識に寄り添ったスタイルを選ぶ意識が重要です。

さらに、日本独自の書き順や数字の角度も、海外の視点から見ると不自然に映る場合があります。

国際的なコミュニケーションにおいては、視認性と判読性を最優先に考え、相手に伝わりやすい書き方を採用する姿勢が求められます。

数字の7の正しい書き方を身につけるためのQ&A

よくある疑問とその解決法

- Q. 斜線付きの7を書いたら注意されました。なぜ?

→ A. 日本ではあまり見慣れないスタイルのため、誤認や違和感を与えることがあります。TPOに応じて使い分けましょう。 - Q. 子どもに「7」の書き方を教えるときのポイントは?

→ A. 書き順・角度・長さに気をつけ、他の数字や文字と区別しやすく指導するのがポイントです。 - Q. 海外の書き方を取り入れても問題ない?

→ A. 問題ありませんが、日本国内の場では相手に伝わるかを意識して選びましょう。

まとめ

数字の「7」は一見シンプルながら、書き方には国や文化によって違いがあります。

日本では2ストロークのスタンダードな形が一般的ですが、ヨーロッパを中心とした海外では斜線を加えることで「1」との混同を避ける工夫がなされています。

また、手書きによる誤認や文化の違いから生じるトラブルも多く、相手や場面に応じた書き方の使い分けが重要です。

ビジネス文書や国際的なやり取りでは、読み手がどのスタイルに慣れているかを考慮し、誤解のない数字表記を心がけましょう。

特に教育や多国籍の職場では、「7」の書き方を正しく理解し、共有することで円滑なコミュニケーションにつながります。

この機会に、日常的な数字の書き方を見直し、正しく美しい「7」を意識してみてはいかがでしょうか。