言語は常に進化し続けており、新しい表現が絶えず生まれています。

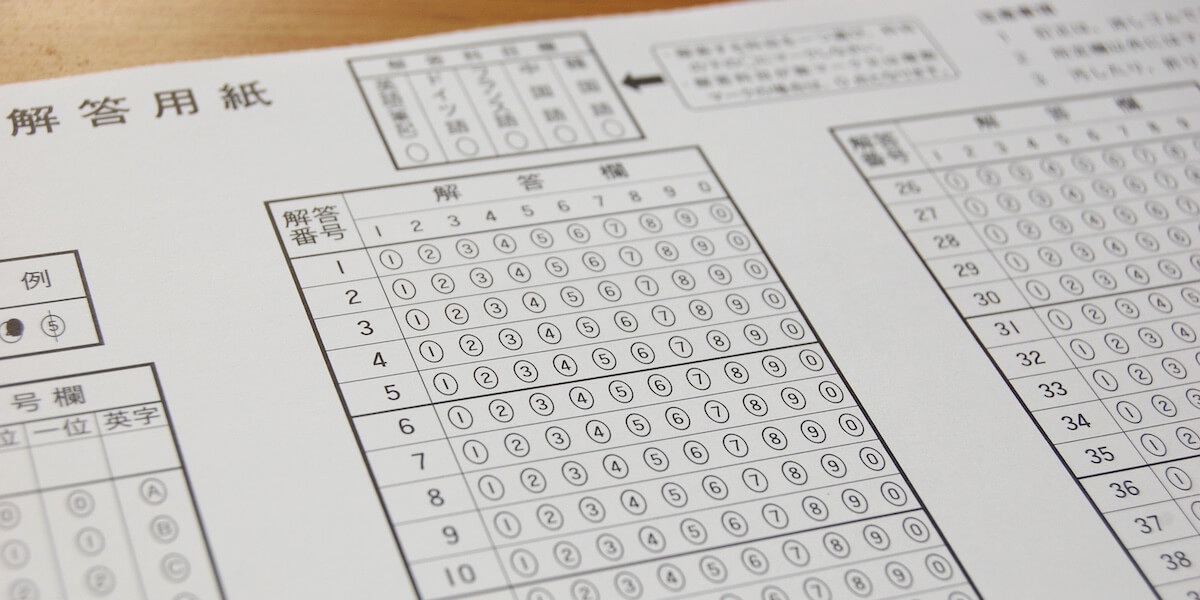

その中で「欠る」という言葉も、特に学生たちの間で頻繁に用いられるようになりました。この言葉は主に試験やテストの文脈で使われることが多いです。

日常会話ではあまり聞かれないため、その意味や使い方を知らない人も多いかもしれません。

この記事では、「欠る」の意味、起源、そして一般的な使用状況について詳しく解説します。

さらに、意味が近い言葉や対義語、文化的な背景にも触れていきます。

「欠る」の正確な発音方法について

「欠る」という言葉は「けつる」と発音されます。

この比較的馴染みの薄い言葉を目にした時、どのように読むか迷うこともあるでしょう。

発音は直截であり、フラットなアクセントが重要です。

「けつる」は、試験の成績が基準点を下回る状態を指し、主に学生たちの間で使用されます。

若者を中心に普及しているこの言葉は、学校や学びの場でよく聞かれます。

また、「けつった」という過去形でも、同じ意味で使われることがあります。

「欠る」の起源と赤点との関連

「欠る」という言葉はテストや試験で設定された基準を下回ること、つまり赤点を取る状況から派生しています。

この表現は本来「欠ける」という動詞から来ており、「何かが不足している」という意味を持っています。

特に学生たちの間でよく使われる際には、カジュアルなスラングとしての性質を帯びます。

例えば「数学でけつった」という言い方は、数学の試験で赤点を取ったことを表しています。

赤点を示す具体的な点数は学校や地域によって基準が異なりますが、一般的には30点以下や平均点の半分以下が赤点とされることが多いです。

「欠る」の使用シーンについて

「欠る」という言葉は、主に学生がテストや成績に関連して使うことが多いです。

例えば誰かが期末試験や模擬試験で低い成績を取った場合、「今回の英語、欠っちゃった」というように使われます。

学生会話での「欠る」

学生たちの日常会話ではこの言葉が試験の失敗だけでなく、勉強不足や準備不足を指す際にも広く使われます。

追試や補講が必要な場合に「欠る」と表現されることが多く、その際には失望や焦りといった感情が伴うことがあります。

試験の文脈での「欠る」

「欠る」という言葉は、試験やテストで基準点を下回ったときに特に用いられます。

この表現は成績が基準を満たさなかったことを明確に示し、「赤点を取った」という意味で使われます。

例えば「中間試験で欠るわけにはいかない」というフレーズは、試験に対する努力や準備の必要性を強調します。

また「この数学、欠る気しかしない」という言い方は、試験前の不安や緊張を表す場合に使われます。

「欠る」の同義語と対義語について

「欠る」という表現は、学生が試験やテストで必要な基準を満たせなかった場合に用いられる言葉です。

このセクションでは「欠る」に似た意味を持つ表現や、その反対の意味を持つ言葉について詳しく紹介します。

同義語の紹介:「不合格」「赤点を記録」など

「欠る」と似た意味を持つ言葉には、「不合格になる」「赤点を記録する」「基準点に届かない」があります。

これらの表現はいずれも、試験の成績が標準に達していない状態を指します。

非公式な場では、「試験に落ちる」や「アウトになる」といった言い方も一般的です。

これらの同義語を使うことで、話の文脈に応じた適切な言い回しが可能になります。

対義語の紹介:「合格する」「高得点を記録」

一方、「欠る」の対義語には「合格する」「基準点を超える」「高得点を記録する」などがあります。

これらは試験やテストで良好な成績を達成した状況を示します。

例として、「全科目で合格点以上を獲得した」「高得点を達成して安心した」といった表現があります。

また、「追試を回避する」や「期待を超える結果を得る」という言い方も、成功や成果を強調するのに適しています。

これらの言葉を活用することで、コミュニケーションに多様な表現を取り入れることができます。

「欠る」の地域による異なる用法について

日本国内で同じ言葉が地域によって異なる意味で使用されることは珍しくありません。

「欠る」という表現も例外ではなく、地域によってその用法や意味合いが大きく異なることがあります。

特に方言としての使用は、その地域の文化や日常生活に密接に関連した独自の背景が反映されています。

このセクションでは、「欠る」が異なる地域でどのように異なる意味を持つのかを見ていきます。

愛媛県における「けつる」の方言としての使用

愛媛県では、「けつる」という言葉が「蹴る」という意味で日常的に使われています。

この用法は特にスポーツや遊びの中で一般的で、「ボールをけつる」といった表現が頻繁に用いられます。

地域ごとの方言として、この言葉は動作や活動を指す際に親しみを込めて使われることが多いです。

教育用語としての「欠る」と方言「けつる」の区別

教育分野での「欠る」と、愛媛県の方言である「けつる」は意味が全く異なります。

前者は学業の成績が基準に達しない状態を指しますが、後者は具体的な物理的行動を表します。

たとえば、スポーツで「ボールをけつる」と言えば、それはポジティブなアクションを指しますが、「数学で欠った」と言うと、成績が標準に満たなかったことを意味します。

これらの違いを理解し、適切に言葉を選ぶことはコミュニケーションにおいて非常に重要です。

「欠る」を避けるための学習対策

学業成績を向上させ、赤点となる「欠る」状況を避けるためには、効果的かつ具体的な学習計画が必要です。

ここでは、赤点を避けるための戦略を具体的に提案し、不安定な成績を安定させ、試験での成績向上を目指す方法を説明します。

特に自己管理能力の向上と計画的なアプローチが重要です。

次に赤点回避のための学習計画と効率的な勉強法を詳しく見ていきます。

赤点回避のための学習計画

赤点を避けるためには自分の苦手な科目やトピックを明確に特定し、それらに対する具体的な学習目標を設定することが大切です。

例えば期末試験が近づく場合、試験の2~3週間前から具体的な学習スケジュールを立て、毎日特定の時間を確保して集中的に学習することが効果的です。

また模擬試験を利用して自分の理解度を客観的に把握し、得点が低かった部分は重点的に学習することが勧められます。

このように継続的な自己評価と調整を行うことが、学習効果を最大化する鍵となります。

効果的な学習方法の導入

赤点を防ぐうえで効果的な学習方法を取り入れることも重要です。

ポモドーロ・テクニックや重点学習法などの勉強法は、学習の効率を高め、長期記憶の定着にも寄与します。

ポモドーロ・テクニックでは、短期間の集中学習と適度な休息を組み合わせることで、疲労を抑えながら効率良く学習を進めることができます。

一方、重点学習法では苦手な項目を優先的に扱い、それを克服することに特化します。

これらの方法を組み合わせることで、試験の成績を大幅に改善し、「欠る」リスクを最小限に抑えることが可能です。

まとめ

「欠る」という語を正確に理解し使用することは、日々のコミュニケーションをスムーズにする上で役立ちます。

特に学業成績や試験に関する話題を扱う際、この言葉を正しく用いることが重要です。

これにより誤解を避け、相手とのコミュニケーションをより明確にすることができます。

さらに赤点を避けるための戦略を取り入れることで、学生生活の質を全体的に向上させることが可能です。

効果的な学習計画を立てそれを実践することで、持続可能な学習効果が期待できます。

計画的かつ効率的な勉強法を心がけ、積極的に成績の改善に取り組みましょう。