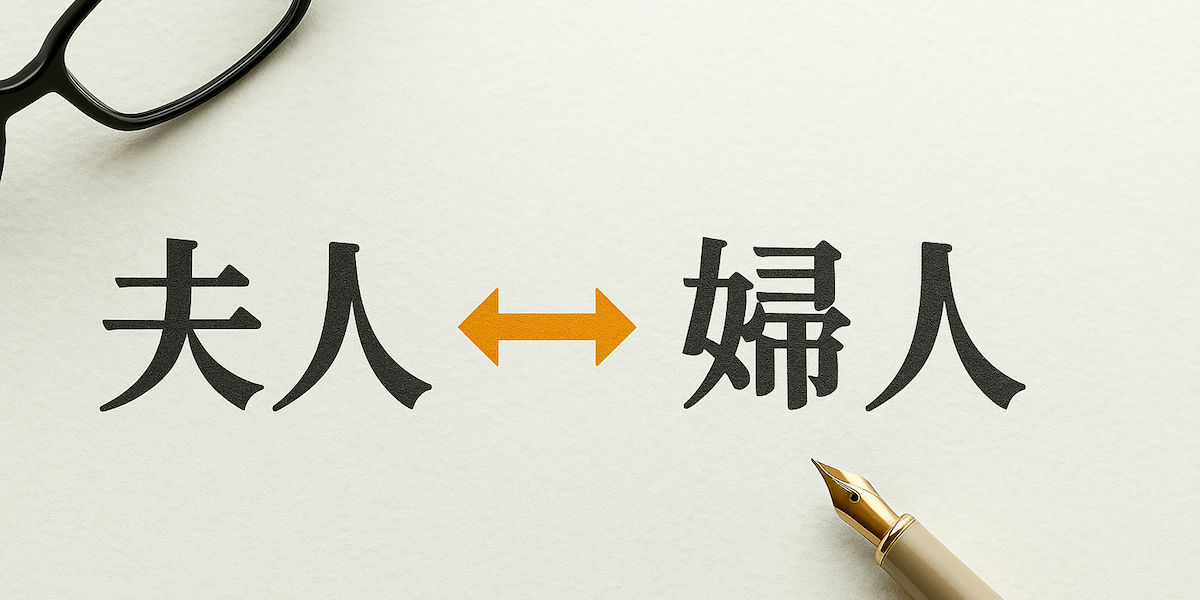

日常会話やビジネスシーン、公的な文書などで見かける「夫人」と「婦人」。どちらも女性に関する表現ですが、実は意味や使われ方に違いがあることをご存じでしょうか?

例えば「○○夫人」と「○○婦人」、どちらが正しい表現なのか迷った経験がある方も多いはずです。

間違った使い方をしてしまうと、相手に対して無意識のうちに失礼になってしまうこともあるため、正しい意味と使い分けを理解しておくことはとても重要です。

この記事では、「夫人」と「婦人」の語源や意味、使われ方の違いを丁寧に解説します。

実際の会話や文書での例も交えながら、どんな場面でどちらを使うべきか、わかりやすくご紹介します。

言葉の選び方に自信を持ちたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

「夫人」と「婦人」の違いとは?意味や定義をわかりやすく解説

「夫人」と「婦人」は、どちらも女性に関連する言葉ですが、その意味や使い方には明確な違いがあります。

日常会話やビジネス、さらには公的な文書など、さまざまな場面で適切な表現を選ぶことが求められます。

本章では、「夫人」と「婦人」の語源や背景を紐解きながら、それぞれの定義と使われ方をわかりやすく解説します。

「夫人」とは:語源と現代における意味・背景

「夫人」は本来、ある男性の配偶者(妻)に対して敬意を込めて使う言葉です。

特に目上の男性の妻を指す場面で用いられ、「○○社長夫人」や「○○大使夫人」などのように、本人の肩書に続けて呼ぶ表現が一般的です。

「夫に仕える人(人=にん)」という由来から生まれた表現で、社会的に一定の立場を持つ人の配偶者に対する尊称として定着しています。

また「夫人」は単なる妻という意味だけでなく、その人物が公の場においてどのように位置づけられているか、という社会的文脈を含む点も重要です。

例えば「大統領夫人」や「芸術家の夫人」といった場合、その女性が単に配偶者であるというだけでなく、夫の役職や社会的地位によって、一定の敬意や形式が求められるシーンで使用されます。

このように「夫人」は、日常会話よりもややフォーマルで改まった場面で使用されることが多く、公的な挨拶文や案内状、報道などでもよく見られる言い回しです。

使い方には慎重さが求められ、失礼のないよう文脈を判断することが大切です。

「婦人」とは:定義・使われ方・社会的背景

「婦人」は、成人女性全般を指す言葉として使われており、配偶者かどうかに関係なく使われるのが特徴です。

たとえば「婦人服」「婦人会」「ご婦人」など、一般社会の文脈で幅広く用いられています。

これらの言葉は、特に公共の場やビジネスの現場、または公式なイベントなどで用いられることが多く、社会的に丁寧な表現とされてきました。

歴史的には、家庭に入る女性や母親的役割を持つ存在を指す傾向もあり、当時の社会的価値観を反映していました。

たとえば昭和期には、主婦や母親を「ご婦人」と呼ぶことで敬意を表す風潮も根付いていました。

また地域の婦人会活動やPTAなどでも「婦人」という言葉が一般的に使われ、地域社会での女性の立場を表す用語としても機能していました。

現代では中立的な「女性」の類語としても使われる場面が見られますが、やや古風な印象を持たれることもあり、若い世代を中心に「女性」という言葉に置き換えられる傾向があります。

それでもなお「婦人」という表現には一定の丁寧さや伝統を感じさせる響きが残っており、用途や文脈によっては有効に使われています。

歴史的な変化と両者の定着までの流れ

明治・大正時代以降、「夫人」は上流階級の女性に用いられ始め、昭和期には外交・官僚社会でも一般化しました。

特に国家元首や高官の配偶者を紹介する際などに使われるようになり、礼儀や儀礼を重んじる場面で「夫人」という敬称が広く浸透していきました。

また、この時代には新聞や公式文書、式典の案内状などでも頻繁に用いられ、社会的地位を示す一種の称号としての役割を果たしていました。

一方「婦人」はより広く一般社会に浸透し、戦後は新聞・行政文書・公共施設の表示などで、女性を表す正式な語として使われるようになりました。

女性団体や婦人会、さらには生活協同組合などの活動においても「婦人」が用いられ、地域や家庭で活躍する成人女性を象徴する表現として定着していきました。

また当時の政策や法律文書にも「婦人保護」や「婦人労働」などの用語が見られ、公的にも認められた表現でした。

近年では「女性」という言葉の普及と共に、「婦人」の使用はやや減少傾向にありますが、一定の場面では今なお使われています。

特に伝統行事や年配層を対象としたサービス、あるいは歴史的文脈を尊重する表現の中では「婦人」の語が今もなお息づいており、時代に応じた柔軟な使い分けが求められています。

「夫人」と「婦人」の正しい使い分け方

「夫人」と「婦人」は、使う相手や場面によって適切な使い分けが必要です。

間違った使い方をしてしまうと、敬意が欠けていると思われたり、かえって相手に不快感を与えてしまうことも。

本章では、シーン別にどちらの表現を使うべきかを具体的に解説しながら、敬称としてのポイントも押さえていきます。

使い分けが必要な場面とシーン別事例

「夫人」は、特定の人物の配偶者を敬って呼ぶ場合に使用されます。

たとえば、官公庁の式典や公の挨拶の場で「総理大臣夫人が出席された」と言えば、その夫である総理大臣の妻であることを示しつつ、高い敬意が込められた言い方になります。

これは夫の立場を反映し、その配偶者にも敬意を払う日本語特有の文化的背景があると言えるでしょう。

一方、「婦人」は個人を特定せず、広く成人女性に言及する際に使われます。

「婦人服売り場」「婦人向けの商品」「婦人会」など、配偶者かどうかにかかわらず、女性一般を対象とした言葉として用いられています。

さらに「婦人」は複数形的にも使われやすく、イベントや講演会などで「地域のご婦人方が多数参加された」などと表現されることがあります。

このように「夫人」と「婦人」は使用される場面や対象となる人物の範囲が異なっており、それぞれの言葉がもつニュアンスや背景を理解した上で適切に使い分けることが重要です。

夫人を使う時のポイント(敬称・配偶者・立場への敬意)

「夫人」は、相手に対する敬意が必要な場面で用いられます。名前と組み合わせず、夫の名前や肩書に続けて使うのが基本です。

「田中さんの夫人」より「田中部長夫人」のように表現されることが多く、呼称としての格式があります。

さらに「夫人」という表現には、単に配偶者であるという意味だけでなく、その人が公的またはフォーマルな場にふさわしい立場にあることを示すニュアンスも含まれています。

そのため、名刺や挨拶状、式典の紹介など、一定の礼儀や儀礼が求められる文脈で使われることが多くなっています。

また「夫人」はあくまで敬称であり、本人の名前と直接組み合わせて使うのは避けるのが通例です。

「佐藤夫人」などと個人名に直接続けるよりも、「佐藤部長のご夫人」や「佐藤先生の夫人」とすることで、より丁寧な印象を与えることができます。

このように「夫人」の使用には格式を保つためのルールやマナーが伴い、相手への敬意を的確に表現するために慎重な言葉選びが求められます。

婦人を使う時のポイント(一般成人女性・社会的・カジュアルな文脈)

「婦人」は、日常生活で成人女性全般を表す場面に適しています。

形式ばらない文脈でも使用され、「婦人服売り場」「ご婦人方」「婦人警官」など、年齢層も広く対応できます。

また冠婚葬祭や地域行事の案内など、比較的フォーマルな場面においても「婦人」の語が使われることがあり、一定の格式を保った表現として活用されています。

たとえば、地域の祭りに関する案内文や式典での紹介文で「○○町のご婦人方にご協力いただき〜」というような表現が見られるように、個人を特定せず丁寧に女性全体を指す語として重宝されます。

また「婦人」は、公的な書類や行政の掲示物などでも過去に多く使われてきたため、高齢層には馴染みがあり、敬意ある呼びかけとしても機能します。

ただし現代ではやや古風な印象を持たれることもあります。特に若年層や現代的な場面では「女性」「レディース」といった語に置き換えられる傾向があり、言葉選びには時代性や文脈への配慮が求められます。

日常やビジネスでの選び方・注意点

ビジネス文書や公的な場面では、適切な言葉選びが求められます。「夫人」は敬称なので、目上の人物の配偶者に対して丁寧に言及する場面で使用され、個人を特定した上で、敬意を込めた呼び方として活用されます。

例えば、「○○社長夫人」「○○部長のご夫人」のように、肩書と組み合わせることで相手に対する礼儀を示すことができます。

一方「婦人」は対象が不特定多数の場合に向いており、「婦人向け商品」「婦人部」「ご婦人方」など、幅広い成人女性を対象とした表現として使われます。

特定の個人を指すことなく、柔らかく丁寧な印象を与える語としてビジネスの場面でも使われてきました。

また現代的な印象を重視するなら「女性」と表現する方が無難な場面もあります。

特に若年層やジェンダー平等への配慮が求められる環境では、「婦人」よりも「女性」「レディース」など、より中立的で柔軟な言葉選びが好まれる傾向にあります。

企業のパンフレットやウェブサイトなどでも、「女性専用」「女性向け」といった言い回しが主流になりつつあります。

「夫人」と「婦人」の使い方を比較!例文・会話シーンで理解

「夫人」と「婦人」の違いを理解するには、実際の会話や文書での使われ方を比較してみるのが一番です。

この章ではリアルなシーンを想定しながら、それぞれの表現がどのように使われるのかを例文を交えて紹介します。

誤用例や曖昧なケースにも触れ、より実践的な使い分けを身につけましょう。

会話での具体的な表現とニュアンスの違い

たとえばパーティーで紹介する場面では、「こちらは佐藤部長の夫人です」と言えば丁寧な紹介になります。

このような表現は、その場にいる他の参加者に対して配偶者の存在を自然かつ礼儀正しく伝える方法として定着しており、ビジネスパーティーや公式レセプションなど、あらたまった集まりでよく使われます。

また「夫人」という語を使うことで、その女性に対する敬意だけでなく、夫の地位への敬意も含まれることになります。

一方「会場には多くの婦人が集まっていました」といった表現は、やや硬い印象を与えるものの丁寧です。

このような表現は、イベントの様子を報告する記事や式典レポートなど、客観的で格式を求められる文脈で使われることが多く、「女性が集まった」と書くよりも文書全体に落ち着きと品格を与える効果があります。

また「ご婦人方」などと表現することで、より柔らかく敬意のある雰囲気を醸し出すことも可能です。

文書やビジネス文脈での正しい使い方

案内状や式典の出席者名簿などでは「○○様ご夫人」などと記されることがあります。

これは受け取る側に対して丁寧な印象を与えるためのフォーマルな呼称として広く用いられており、特に役職付きの男性の配偶者を紹介する際に使用されます。

また結婚式や祝賀行事、公式訪問などでも「ご夫人」の表記が好まれ、その文面には格式と礼儀を兼ね備えた表現としての意義があります。

ビジネス文書では「婦人向け商品」「婦人部」「婦人会員割引」など、広く女性を対象とした表現に使われます。

特に百貨店や小売業界では「婦人服」「婦人靴」「婦人雑貨」などの表記が今なお残っており、一定の年齢層に対しては親しみと信頼感のある言葉として認識されています。

また社内の部署名として「婦人部」が使われる場合もあり、伝統的な組織体制や文化が反映されています。

このように、使用される場面によって「夫人」と「婦人」は異なる印象と機能を持つため、用途に応じた適切な使い分けが必要です。

敬意・呼称としての使い方と注意点

「夫人」は個人名と併用せず、「○○さんの夫人」や「○○社長夫人」のように表現します。

このような使い方は、本人に直接敬意を払うというよりも、配偶者の社会的地位に対する敬意を背景に持つ表現です。

たとえば「山田夫人」と言うよりも「山田社長のご夫人」とする方が、丁寧で誤解が生じにくくなります。

また「夫人」は公的な場での紹介や、改まった席での案内など、相手との距離感を保ちたいときにも使われやすい敬称です。

敬意を込めているため、カジュアルな場面では適しません。

日常会話やフレンドリーな文脈では、あまりにも堅苦しく響いてしまう可能性があり、違和感を与えることもあります。

たとえば近所の奥さんを「○○夫人」と呼ぶのは不自然で、かえって距離感を強調してしまうため、控えるべき表現です。

「婦人」は丁寧な表現ではあるものの、時に古めかしく感じられるため、TPOに応じた使い分けが重要です。

特に現代の若い世代やジェンダー感覚に敏感な環境では、「婦人」という言葉に対して時代遅れという印象を持たれることもあります。

そのため、フォーマルな文書や案内で使用する場合でも、場面や対象読者をよく見極め、「女性」や「レディース」などの言い換えが適切かどうかを検討する姿勢が求められます。

誤用例とそのまぎらわしいケースを解説

「山田夫人が来られました」と言った場合、文脈によっては誰の妻か不明確になり誤解を招くこともあります。

例えば、職場や知人の集まりにおいて、複数の「山田さん」が存在するようなケースでは、どの「山田」の配偶者なのかが明確に伝わらず、混乱の原因となる場合があります。

このような場合には「山田課長の夫人」や「営業部の山田氏の奥様」など、立場や所属を添えて表現することで、より正確かつ丁寧な伝え方が可能になります。

また「婦人部長」「婦人服」という表現は正しい一方、「佐藤婦人」など個人名と組み合わせるのは不自然です。

「婦人」は一般的に集団や属性を指す際に使われるものであり、特定の個人名と直接つなげると不自然な響きや誤用となるリスクがあります。

たとえば「婦人警官」や「婦人会」などのように属性や役職、所属を表す形で用いられるのが自然であり、個人の呼称として用いるには適していません。

正確な呼び方を選ぶためには、対象となる人物の関係性や立場を把握し、適切な語彙を使い分ける意識が重要です。

「夫人」と「婦人」の言葉にまつわる素朴な疑問

「夫人」や「婦人」という言葉の成り立ちや意味の違いには、ちょっとした素朴な疑問を持つ方も多いはず。

「なぜ“夫”がつくの?」「婦人と女性ってどう違うの?」など、知っておくと納得できるポイントを掘り下げて解説します。

言葉の背景を知ることで、使い方にも自信が持てるようになります。

なぜ「夫人」は“夫”が由来なのか?

「夫人」は中国古典に由来し、夫(ある男性)に仕える存在、つまりその妻を敬って呼ぶ表現として生まれました。

もともと中国の王朝時代には、夫の地位によってその妻も一定の身分や称号を与えられる制度があり、「夫人」という称号は貴族階級の妻を意味するものとして定着していきました。

日本においても同様に、夫を中心とした家制度が社会の基盤となっていた時代には、妻という存在は「家」に従属する存在として位置づけられており、その立場に応じた呼称として「夫人」が使われるようになりました。

特に近代以降、公の場で夫の職業や地位に基づいて配偶者を紹介する際に、「夫人」が格式ある呼称として定着したのです。

このように「夫人」という言葉には、夫との関係性を強調する意味合いと、社会的な地位を反映する役割の両面があり、単なる「妻」という意味を超えて、文化や制度的背景を色濃く反映した表現といえます。

「婦人」と「女性」の違いとは?

「婦人」は成人女性を意味しますが、「女性」は年齢にかかわらず広く用いられる現代的・中立的な言葉です。

たとえば「婦人警官」「婦人服」といった語には、ある程度の年齢を想定した印象や、昭和〜平成初期にかけて定着した呼び方としてのニュアンスが残っています。

一方で「女性警察官」「レディースファッション」といった言葉は、年齢や立場を限定せず、多様性を意識した表現として支持を集めています。

また「婦人」という言葉は、かつての家父長制度や性別役割分担が強く意識されていた時代背景を含んでおり、そうした文脈で用いられてきた経緯があります。

そのため敬意を示すために使われる場合でも、現代の感覚ではやや古風、もしくは時代遅れに感じられることがあります。

「女性」は性別に焦点をあてつつも中立的・汎用的に使える表現であり、社会全体の価値観が多様化する中で急速に一般化しました。

「女性活躍推進」「女性専用車両」などの政策やサービスにも見られるように、公的な言葉としても広く使用されており、「婦人」との使い分けは今後さらに進むことが予想されます。

現代社会での「夫人」と「婦人」:変化する使い方と傾向

時代とともに、言葉の使われ方は変化します。

「夫人」「婦人」もその例外ではありません。現代社会では、ジェンダー意識や多様性の尊重といった観点から、言葉の選び方にも変化が見られるようになっています。

この章では、最新の傾向や注意すべき点を整理しながら、今どきの言葉選びを考えます。

現代における使われ方の変化・傾向(新聞・雑誌・売り場など)

かつては新聞や雑誌で「ご婦人」「○○夫人」などの表現が多用されていましたが、現在は「女性」や「妻」といった言葉に置き換わる傾向があります。

これは時代の変化とともに、より中立的かつ広く受け入れられる語彙が求められるようになったことが背景にあります。

またメディアにおける表現も、ジェンダーに配慮した書き方が重視されるようになっており、「夫人」「婦人」といった言葉の使用は、必要に応じて見直されるケースが増えてきました。

婦人服売り場も「レディースファッション」へと移行してきています。

この変化は単に名称の違いだけでなく、ブランドのイメージ戦略や購買層への訴求方法にも関わっています。

「婦人服」という言い回しには、年齢層が高めであるという印象がつきまといやすい一方、「レディース」は若年層から中高年層まで幅広く受け入れられる柔軟な表現として浸透しています。

百貨店やアパレル業界ではこうした呼称変更が積極的に進められており、商品名やフロア名、カタログの表記にもその影響が反映されています。

カジュアル・フォーマルな文脈における印象と定着度

「夫人」は格式高い印象を与えるため、今もフォーマルな場面では使われていますが、日常会話ではあまり耳にしません。

たとえば公式行事、式典、挨拶状や公文書などでは依然として「○○夫人」という表現が用いられますが、個人間のカジュアルな会話やSNSなどの現代的なコミュニケーションの中では、使用頻度はかなり低くなっています。

若い世代にとっては、どこか時代を感じさせる言い回しとも捉えられることが多いです。

「婦人」も丁寧な印象ですが、現代ではやや古めかしく聞こえる場合もあり、カジュアルな文脈では「女性」に置き換えられることが多くなっています。

特に商品名やサービス名では、「婦人」よりも「レディース」「女性用」などの表現が選ばれる傾向が強くなっており、デザインや広告の言語にも現代的な価値観や消費者の感覚が反映されています。

このように「夫人」や「婦人」といった言葉は、使われる場面が限定的になりつつあり、文脈や対象に応じて慎重に選ぶ必要がある言葉になっています。

社会的背景・立場や場面による呼称の変化

ジェンダー意識の高まりや社会構造の変化により、呼称の使われ方も大きく変化しています。

以前は当たり前とされていた上下関係や家制度に基づく呼び方は、現代社会の価値観とは合致しなくなってきており、無意識のうちに差別的なニュアンスを含んでしまう可能性があるとして避けられる傾向が強まっています。

「夫人」「婦人」といった言葉もその例外ではなく、それぞれが持つ背景や意味が見直され、より適切な表現への置き換えが進められています。

たとえば企業や教育機関、公共団体などでは、公式文書や案内、広報資料の中で性別や配偶者の有無にとらわれない表現が選ばれるようになり、「配偶者」「パートナー」「女性」「ご本人」などの言葉が使われるようになってきました。

こうした変化は単なる言い換えにとどまらず、社会全体の意識の変化を反映する重要な動きといえるでしょう。

現代では、より中立的かつ多様性に配慮した言葉選びが求められるようになっており、単に相手を敬うだけでなく、その人の背景や立場、個性を尊重した柔軟な言語運用が重視されています。

まとめ

「夫人」と「婦人」は、いずれも女性を表す言葉ですが、その意味や使い方には明確な違いがあります。

「夫人」は特定の男性の配偶者を敬って呼ぶ際に使われる敬称であり、格式や礼儀を重んじる場面に適しています。

一方「婦人」は、配偶者かどうかに関係なく成人女性全体を指す言葉で、公共的な文脈ややや古風な印象を与える場合もあります。

時代とともに言葉の使い方や印象も変化しており、現代では「女性」や「レディース」といった表現がより広く使われるようになっています。

それでも「夫人」「婦人」という言葉には、丁寧さや歴史的背景に裏打ちされた重みがあるのも事実です。

場面や対象、印象に応じて適切な言葉を選び、相手に敬意を伝えることが大切です。

この記事を通じて「夫人」と「婦人」の違いを理解し、自信を持って使い分けられるようになっていただけたなら幸いです。